KIをつかさどる家Harmonious Home

scroll

NEWS

LINE UP

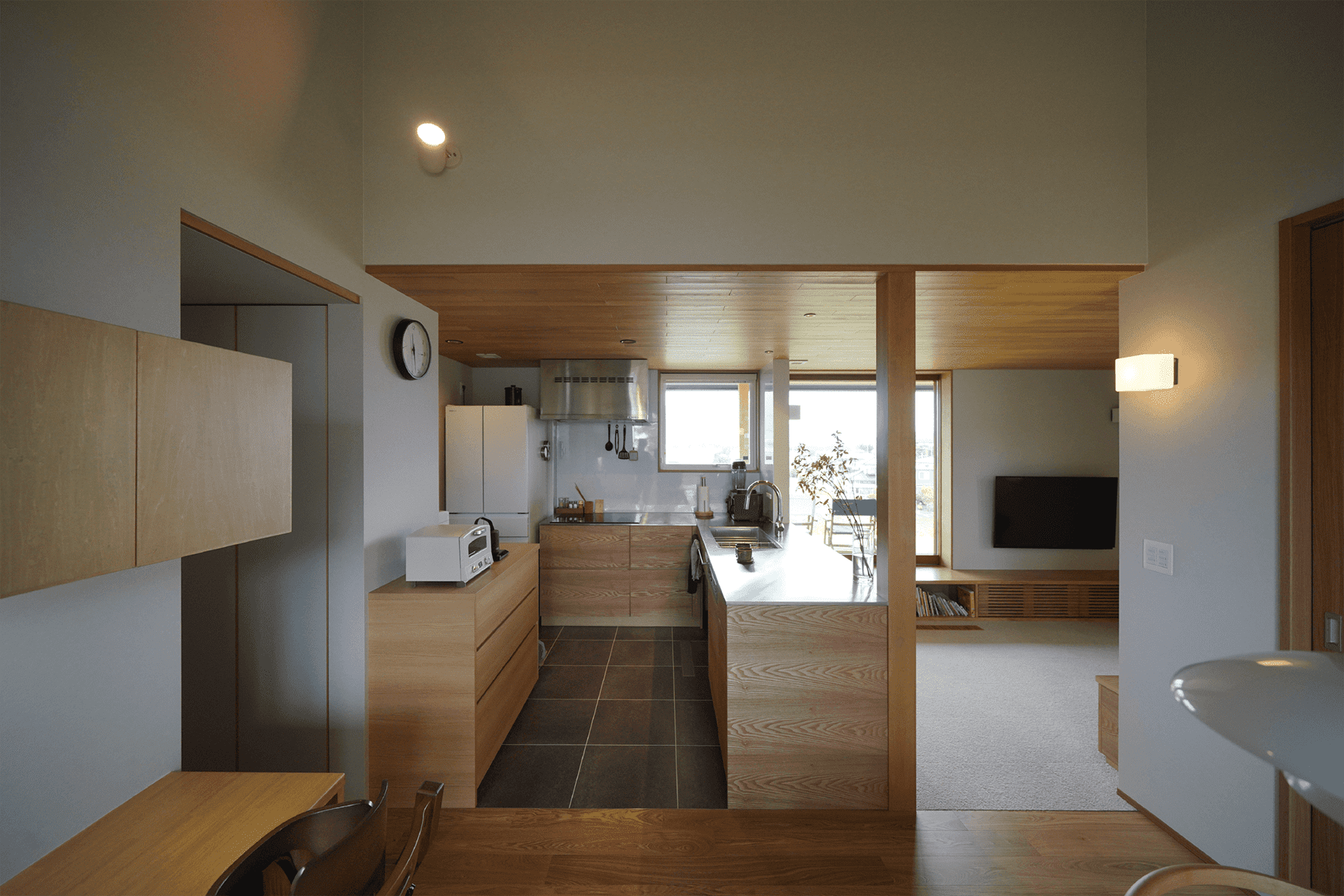

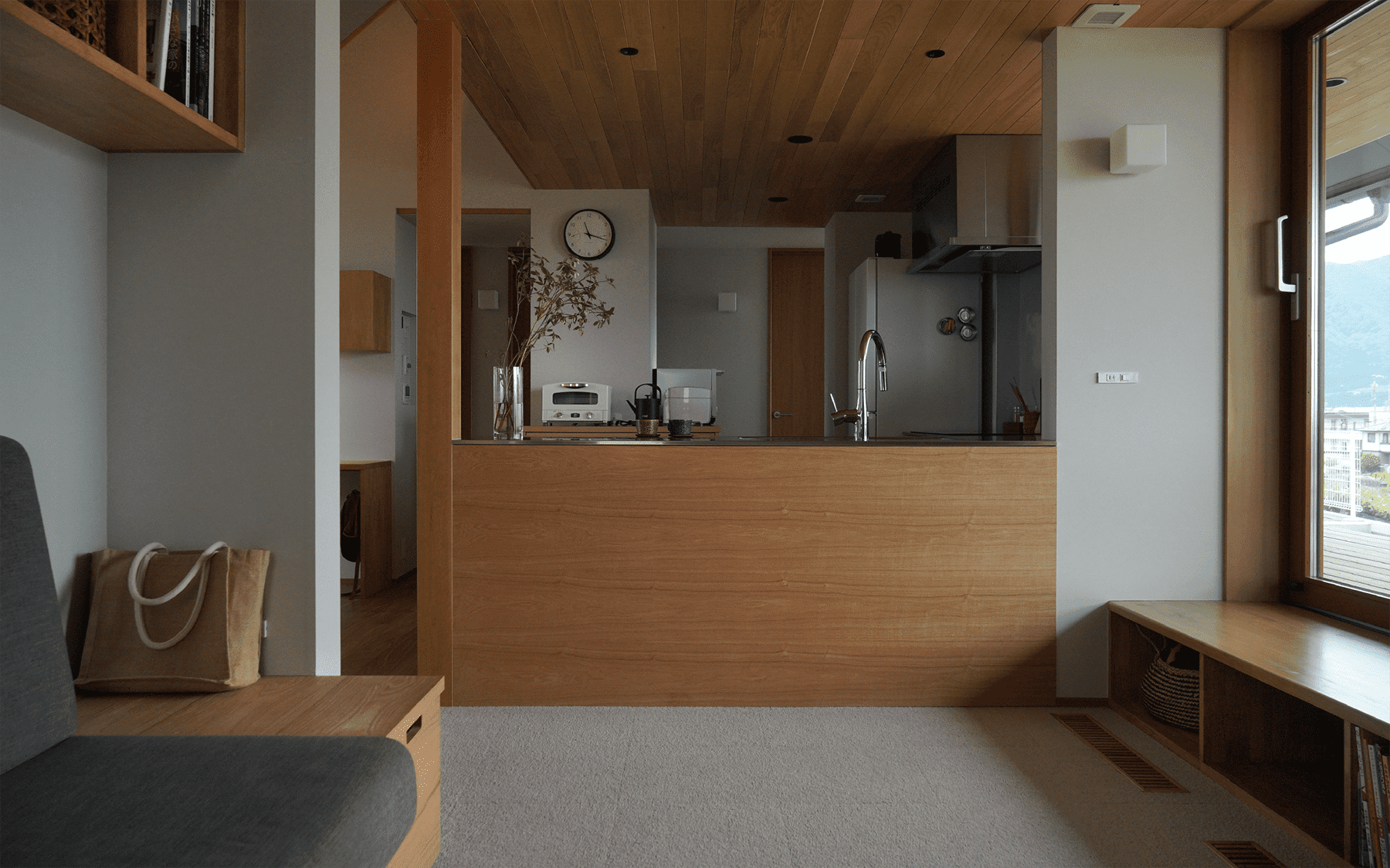

FREE DESIGN

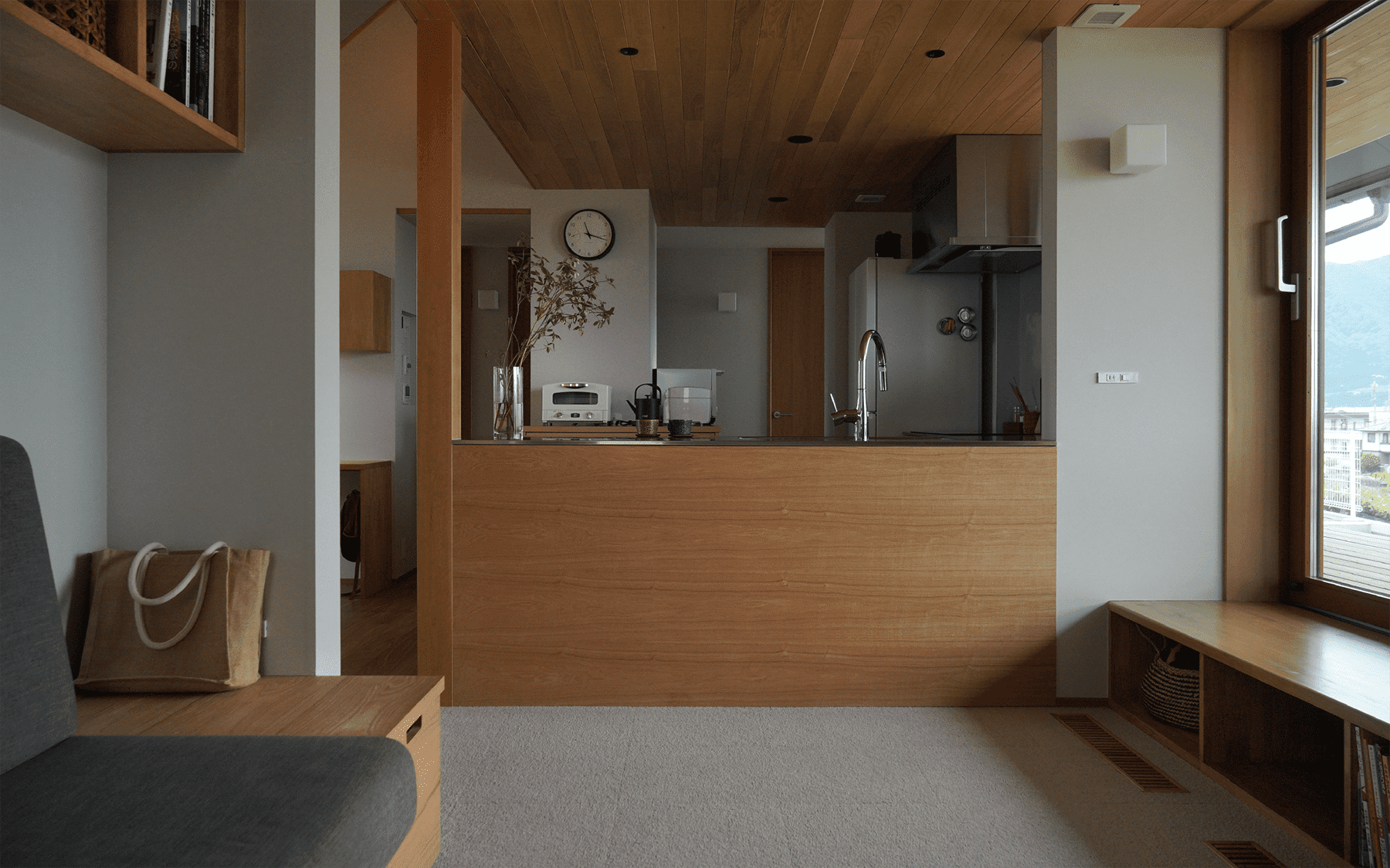

何気ない日々もしつらえる

提案型自由設計の家

VIEW MORE

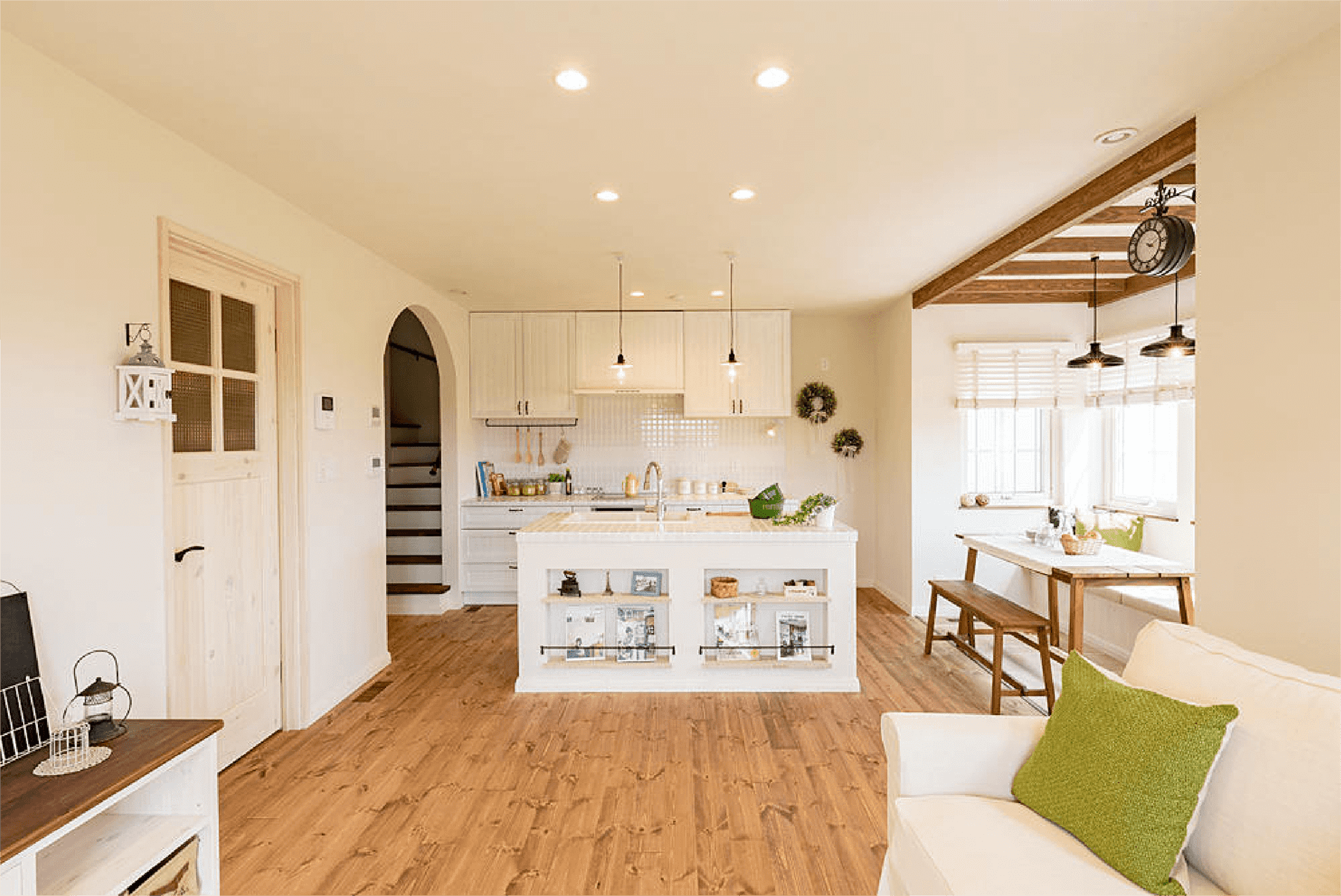

PRODUCT HOUSE

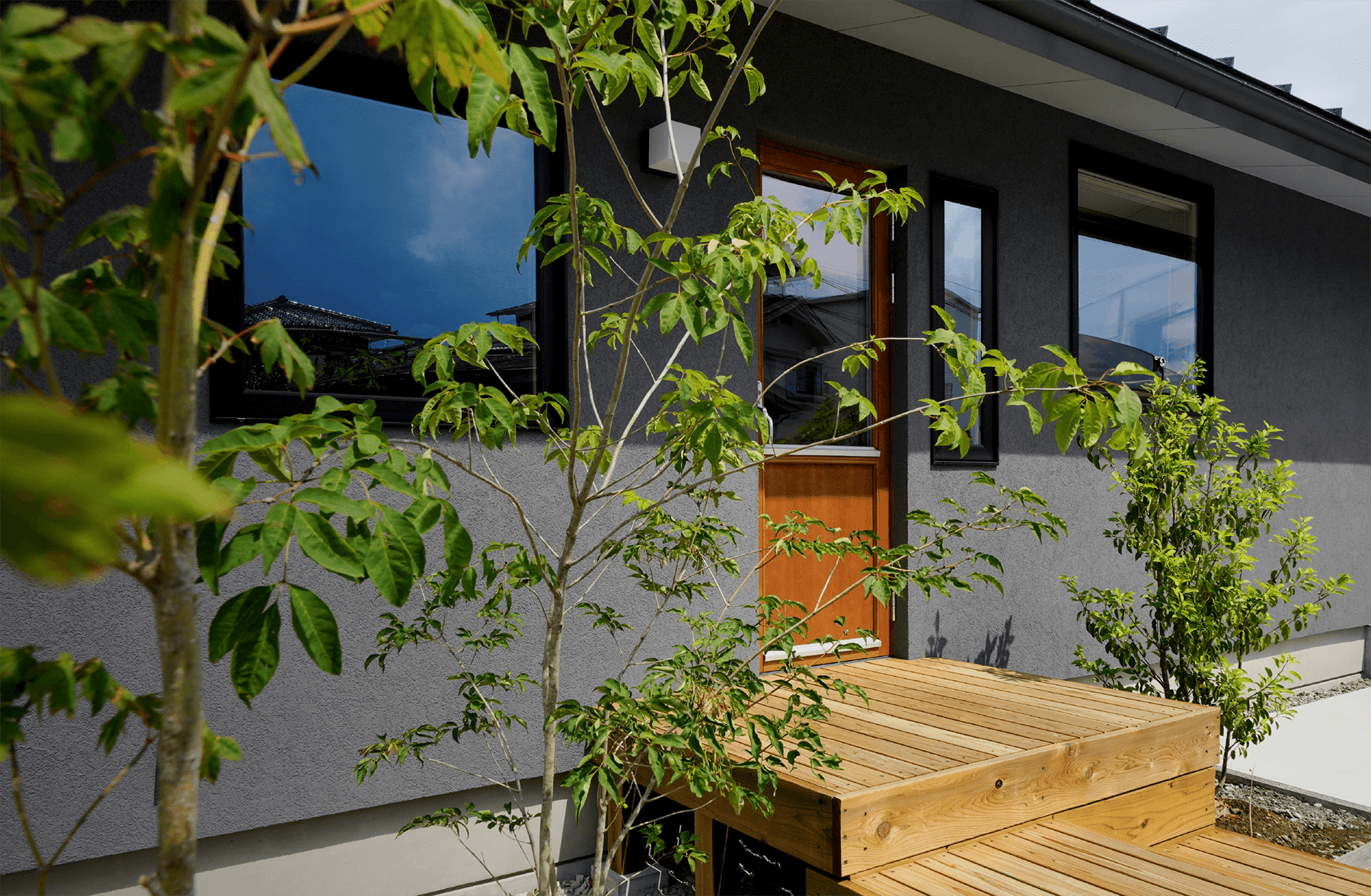

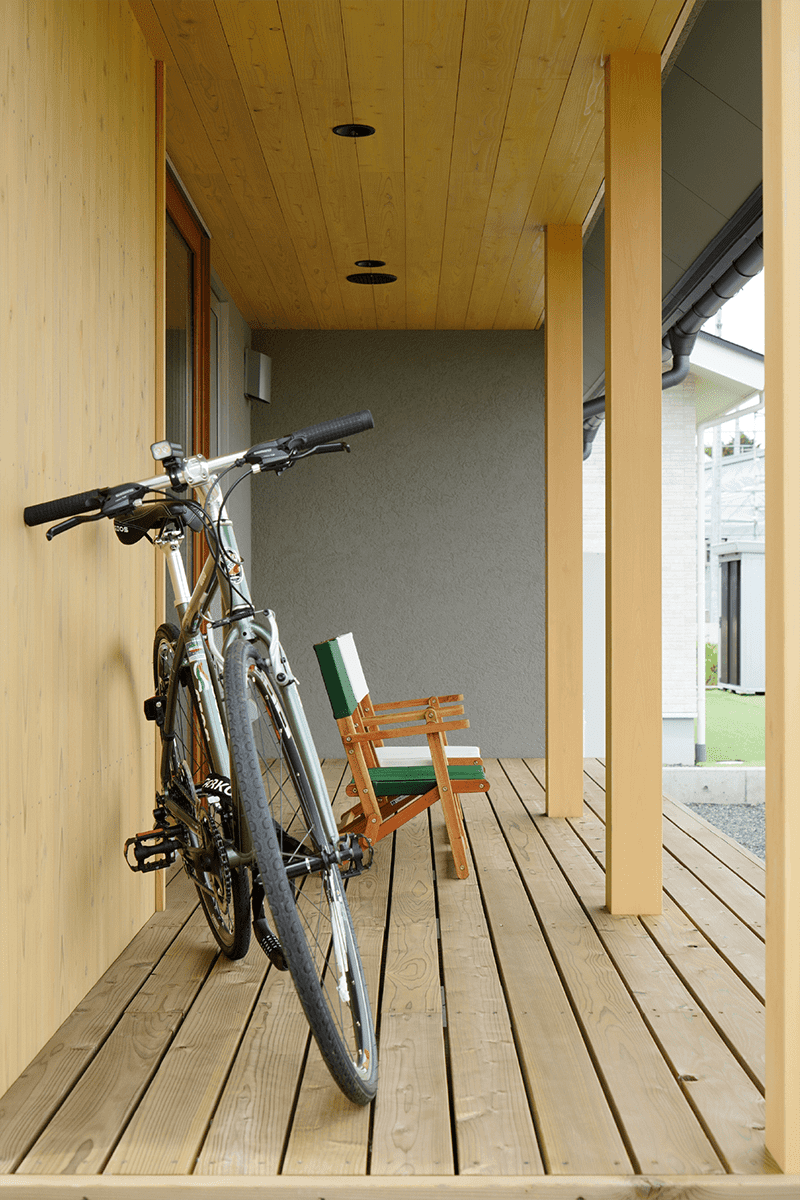

自然素材のやさしい

プロダクトハウス“Skogのいえ”

VIEW MORE

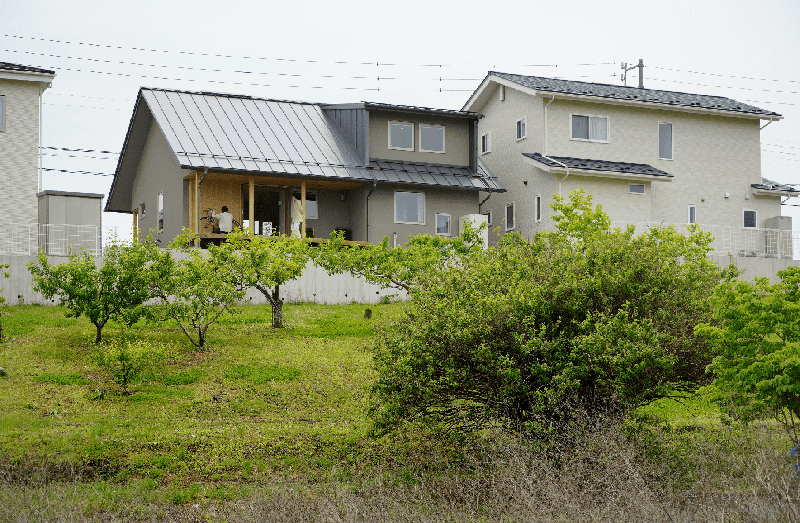

WORKS

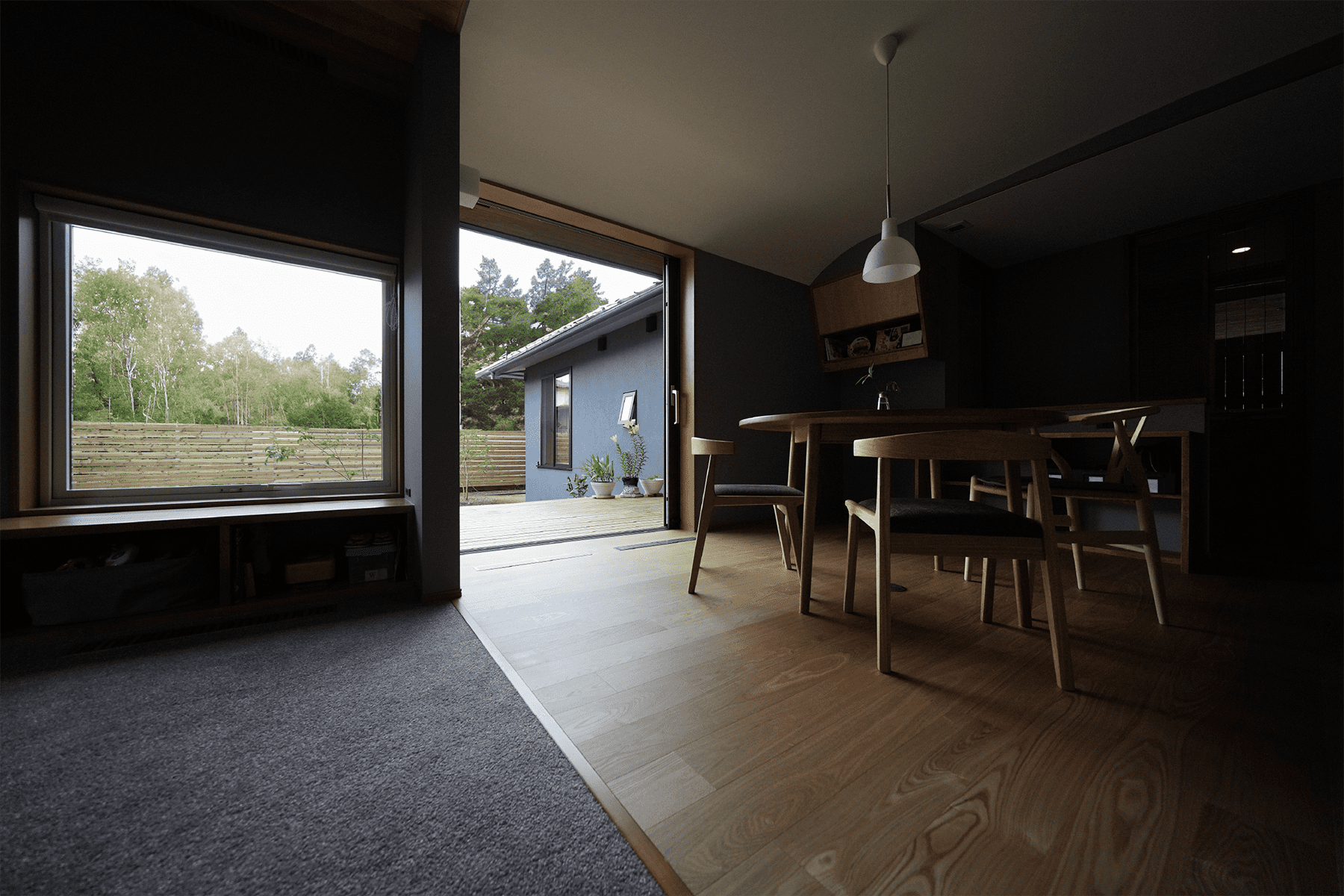

OWNER'S VOICE

オーナー様の

暮らし

FLOW 家づくりの流れ

FLOW 家づくりの流れ